| 【2012年1月】 |

| |

| 01/31 |

東京・江戸川清掃工場の飛灰処理汚泥980tを「指定廃棄物」で申請 東京・江戸川清掃工場の飛灰処理汚泥980tを「指定廃棄物」で申請 |

| |

フレコンバッグに入れられ、保管される飛灰処理汚泥。

東京都一般廃棄物埋め立て処分場内で

東京二十三区一部清掃事務組合は、放射性物質汚染対処特措法の施行に基づき、指定基準(放射性物質濃度1キログラム8000ベクレル)を超えた江戸川清掃工場の飛灰処理汚泥980トンを、指定廃棄物として指定するよう環境大臣に申請した。「指定廃棄物」は、国の責任で処理するが、国に引き渡すまでの間、施設の管理者が保管することになる。昨年6月から7月にかけ、江戸川清掃工場の飛灰処理汚泥が8000ベクレルを超えることが判明、溶融などの処分を中止し、一時保管した。江戸川清掃工場以外の清掃工場から出る主灰や飛灰処理汚泥、溶融飛灰処理汚泥は8000ベクレルを超えなかった。指定廃棄物として申請している廃棄物は、都の埋立て処分場内に、フレコンバッグに梱包されてベントナイトを敷いた上に置かれるなど特措法の保管基準に基づき、保管されている。(1月31日16:00) |

| |

| |

| 01/30 |

産廃基金のあり方で議論、産業界「拠出ありき」に不快感 産廃基金のあり方で議論、産業界「拠出ありき」に不快感 |

| |

環境省内で行われた支障除去等に関する

基金の在り方懇談会のもよう

産廃基金のあり方を議論する「支障除去等に関する基金の在り方懇談会」(座長・浅野直人福岡大学法学部教授)の第12回の会合が1月20日環境省内で開催された。事務局から「新たな支援スキームにおける事業者負担分の検討案」(案)として産廃の排出量や処分量に応じて排出事業者や処理業者に負担を求める方式が示された。これに対し、産業界の委員らは「なぜ産業界からの拠出ありきになっているのかいまだに合理的な説明がない」「議論の入口に入れない」と反発、議論は平行線のまま次回3月の会合に持ち越された。事務局が示した方式案は▽排出量に応じて排出事業者が負担する方式▽最終処分量に応じて最終処分場設置者が負担する方式▽マニフェストの使用枚数に応じて処理を委託した者が負担するマニフェスト料金に付加した負担とする方式の3つ。

ある委員は「不法投棄が社会問題となり、産廃基金をつくった時も、自主的な拠出であり、社会貢献的な意味合いが強かった。いま行っている議論は最初から存続ありき、徴収ありきという形で話が進んでいる」と述べた。一方、行政側の委員は「汚染原因者に責任を取らせるべきだが、特定できても資力がないなどの理由で逃げられる。それでも責任追及すべきなのか。許可業者ならそれをフォローできるのではないかと考えている」と述べた。(1月30日16:00) |

| |

| |

| 01/27 |

大阪府、災害廃棄物受け入れで指針策定、可燃物受け入れ100ベクレル以下 大阪府、災害廃棄物受け入れで指針策定、可燃物受け入れ100ベクレル以下 |

| |

大阪府は12月27日、東日本大震災で発生した災害廃棄物を府域で処理する場合の指針を策定した。府民の健康に影響がないことを前提に、災害廃棄物の処理を支援する。対象は木くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチックなど可燃性のもの。密閉式コンテナを用いて海上輸送する。コンクリートがら、金属など不燃物や混合状態の廃棄物、津波によって発生した汚泥や土砂類、廃石綿等、PCB廃棄物、感染性廃棄物など特別管理廃棄物や石綿含有廃棄物に該当する「特別管理廃棄物等」は対象とならない。ただ、被災地の事情で止むを得ない場合、可燃廃棄物と不燃廃棄物が混合した混合廃棄物も対象とする。

放射性物質濃度に関する受け入れ目安値は、木くず、紙くずなど可燃物は100ベクレル/㎏以下、埋め立て処分する焼却灰は2000ベクレル/㎏以下としている。処理を始める前に、発生した被災地ごとに試験的な処理を行い、各工程で放射性物質濃度を測定、安全性を確認する。指針は、国の災害廃棄物広域処理ガイドラインなどに基づき、実施するが、ガイドラインでは、可燃物の受け入れ目安値はストーカ炉240ベクレル以下、流動床炉480ベクレル以下としている。府は、新たな国の通知や知見などに基づき、同指針を改定する考えも明らかにしている。(1月27日16:00) |

| |

| |

| 01/26 |

電子マニフェスト利用件数、1300万超へ 電子マニフェスト利用件数、1300万超へ |

| |

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(岡澤和好理事長)は、2011年度の電子マニフェスト利用件数が1300万を超える見通しを明らかにした。

10年度の電子マニフェスト加入者数は初めて1000万を超え、09年度に比べ、加入者数で約1.3倍、利用件数で約1.3倍となっており、増加傾向にある。11年度の電子マニフェスト加入者数は、7万7941、利用件数は947万658件。昨年6月以降、毎月の利用件数が100万を超えており、このまま推移すれば13年3月末には、1300万を超えるとみられる。(1月24日16:00) |

| |

| |

| 01/25 |

三菱マテ、セメントキルンから塩素を効率的に抜き出す装置を開発 三菱マテ、セメントキルンから塩素を効率的に抜き出す装置を開発 |

| |

三菱マテリアルは24日、セメント焼成工程から塩素やダストを含んだガスを効率的に抜き出す装置を開発したと発表した。

セメントキルン内の塩素濃度を低減する「塩素バイパスシステム」の一部で、焼成工程からガスの一部を抜き出す「プローブ」と呼ばれる装置の高性能化を実現した。

コンピューターシミュレーション技術を使い、ガスや冷却空気の流れ、ダストの挙動などを解析。効率的に抜き出す設計に改良したことで、プローブ先端や内部で塩素分の融着が起こりにくくなり、塩素の除去量が増えた。ガスの滞留が減ったことで、結果として、冷却風量も減り、エネルギー消費が抑えられる効果も得られたという。

同社九州工場(福岡県苅田町)のプローブを更新した結果、塩素の除去量が従来比2倍に増えたという。セメント製造工程に、このシミュレーション技術を使うことで、製造プロセスの高効率化も実現しているという。

廃プラスチック類や都市ごみ焼却灰などの廃棄物は塩素を多く含む。高濃度の塩素は、セメント原料のプレヒーターを閉塞させるといった問題を引き起こすため、塩素を多く含む廃棄物を代替原燃料として利用するには、塩素バイパスは不可欠なシステムと言える。

同社は九州工場以外でも、将来的には高性能プローブを設置していきたいとしている。(1月25日16:00) |

| |

| |

| 01/25 |

国交省、被災地の解体工事従事者向けに講習会、アドバイザー派遣 国交省、被災地の解体工事従事者向けに講習会、アドバイザー派遣 |

| |

国土交通省は東日本大震災の被災地で解体工事に従事する事業者などを対象に、宮城県内で今月30、31日の2日間、講習会を開催する。また、3月30日までの間、被災地の解体工事現場で技術的な助言を行う解体工事アドバイザーを派遣する。

被災した建築物は不安定な構造の場合もあるため、解体工事の施工は慎重に行う必要がある。その一方で、解体工事の対象物件は多く、人手が不足している現状もある。このため、作業を適切かつ安全に実施するために規則や知識を取得する講習会を行う。

会場は、30日は宮城県建設産業会館7階第1、2会議室(仙台市)、翌31日は石巻市河北総合センター集いの部屋(石巻市)。時間は両日とも午前9時-午後5時まで。講習会は解体工事の経験がないか、浅い事業者が主な対象となるが、二部構成の午前中は、建設業以外の業種から参入してきた事業者や今後、建設業に就労予定の事業者向けの内容となる。

アドバイザーの派遣については、被災地の解体工事現場における分別解体などについて、相談者に対して技術的な助言(最大1日間)を行う。相談の受付は3月20日までとなる。

講習会、アドバイザーの派遣ともに無料。申し込み、問い合わせは、日本能率協会総合研究所まで。(1月25日16:00) |

| |

| |

| 01/24 |

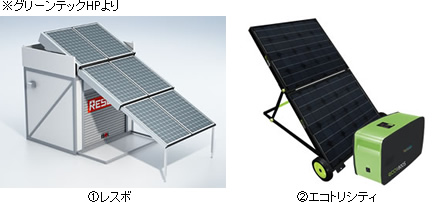

蓄電式のポータブルな太陽光発電機を販売/非常用電源、アウトドアで活躍-グリーンテック(株)- 蓄電式のポータブルな太陽光発電機を販売/非常用電源、アウトドアで活躍-グリーンテック(株)-

|

| |

グリーンテックは移動ができる、蓄電式太陽光発電「RESBO」「ecotricity」の2機種の販売を始める。RESBO(レスボ)は蓄電式太陽光発電の独立電源システムで、災害などの緊急時に特化した製品。最大出力1890Wの機能を有し、防災倉庫としても利用可能な独立電源。いざというときに、スイッチ操作だけで太陽電池モジュールが3倍の面積に自動展開。無駄なく効率的な発電ができる。一方、ecotricity(エコトリシティ)はポータブルな蓄電式太陽光発電機で、停電時の電気確保はもちろん、アウトドアにも持ち出せる可動式独立電源。小型ながら最大出力は1800W。誰にでも簡単に取り扱えるシンプルな稼働でキャンプやレジャーなどにも使えるのが特徴。悪天候の場合は家庭電源からチャージも行える。(1月24日12:00)

|

| |

| |

| 01/23 |

災害廃棄物のコンクリートくずの再生利用で基準示す 災害廃棄物のコンクリートくずの再生利用で基準示す |

| |

環境省は昨年12月27日、福島県内の災害廃棄物であるコンクリートくずの再生利用に関する指針をまとめ、公表した。再生利用できる廃棄物も、放射性物質汚染への懸念から、手がつけられない状況があり、一定の基準を示す必要があった。同省は、道路の路盤材への利用を例に、▽遮蔽効果を持つ資材により地表面から30センチメートルの厚さを確保すれば1キログラム3000ベクレル程度までの資材を利用することが可能▽より高い放射性物質濃度の資材を使う場合には地表面からの厚さを増すことが必要などとした。また、路盤材以外の構造物に対する目安としても差支えないとした。

今回の指針は、発生場所のすぐ近くで、十分な管理の下に利用することが前提で、工事完了後適切に管理され、遮蔽された状態を維持する必要があるため、公共工事による利用が基本となる。また、再生利用に際し、対象となる再生資材の発生場所などの履歴、平均的な放射性物質濃度、利用量、利用箇所などを記録し、当該施設の管理者が適切に保管することも定めている。(1月23日12:00) |

| |

| |

| 01/20 |

省エネ照明もデザインの時代に/省エネ・照明デザインフォーラム2011開催 省エネ照明もデザインの時代に/省エネ・照明デザインフォーラム2011開催 |

| |

昨年の受賞デザイン(東京国際空港国際線ターミナル)

商業施設やオフィス等のCO2排出量は1990年比で約4割増加している。その約2割を占めるのが照明。そこで環境省では、店舗・商業施設の事業者や施設の設計者を対象に、省エネ型の照明導入を促進するため、「省エネ・照明デザインフォーラム2011~省エネ照明から考える魅力的な空間づくり~」を2月6日に日経ホールで開催する。同フォーラムでは昨年11月から公募してきた「省エネ・照明デザインアワード2011」のグランプリ及び優秀事例の発表・表彰基調講演を行う。またパネルディスカッションでは、省エネ型の照明と未来の照明デザインなどをテーマに有識者の方々が提言する。会場では、(社)日本照明器具工業会の会員企業8社による最新の省エネ型の照明の実物が展示もされる。参加や問合は環境省HP(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14689)まで。(1月20日15:00) |

| |

| |

| 01/20 |

「災害廃の県内処理支援が可能」、神奈川産廃協が県知事あて緊急要望 「災害廃の県内処理支援が可能」、神奈川産廃協が県知事あて緊急要望 |

| |

「当協会は、収集運搬や分別、リサイクルの経験が豊富な会員企業で構成され、災害廃棄物の処理支援が可能」。公益社団法人神奈川県産業廃棄物協会(西ノ宮優会長)は昨年12月21日、神奈川県知事あてに緊急要望を行い、東日本大震災の災害廃棄物の県内での受け入れ処理に意欲的な姿勢を示した。

同要望は、12月20日県知事が災害廃棄物の受け入れ方針を示したことに敬意を表しつつ、▽県と市町村との協議・検討の際への同協会の参画▽市町村が焼却処理を行う際に会員による収集運搬や分別、会員の施設を活用した焼却処理などでの同協会の積極的な活用―などが主な内容。同様の要望書を、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市の各首長あてにも提出している。県の担当者は「(要望書を)前向きに受け止めている」としながら、「住民の理解が大前提で、それが得られてから、役割分担など具体的な体制づくりに入る」と話している。(1月20日16:00) |

| |

| |

| 01/19 |

仙台市内の災害廃棄物、昨年12月までに搬入場におおむね撤去 仙台市内の災害廃棄物、昨年12月までに搬入場におおむね撤去 |

| |

仙台市は昨年12月までに市内の災害廃棄物を搬入場におおむね撤去した。東日本大震災で発生した災害廃棄物の量は、約135万トンと推計され、市は「1年以内の撤去、3年以内の処理終了」を目指していた。宅地内や農地内の災害廃棄物処理は7月に撤去を完了しており、現在、市内に残る損壊家屋の解体・撤去やブロック塀や枯死木の撤去を進めている。市は、自己完結型の災害廃棄物処理を目指し、一次・二次仮置き場を一元化した搬入場(3カ所)を整備、分別や焼却処理、リサイクルなどを行っている。(1月18日16:00) |

| |

| |

| 01/18 |

エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト『eco japan cup 2011』の受賞が決定 エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト『eco japan cup 2011』の受賞が決定 |

| |

エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco japan cup 2011」の各賞が決まった。今回は「エコ復興」をスローガンに開催し、513件の応募総数があった。表彰レセプションは、2月13日(月)17:00~19:00、ホテルイースト21 東京で行われる。同コンテストはビジネス部門、カルチャー部門、ライフスタイル部門、ポリシー部門の4部門あり、例えばビジネス部門では、「高効率・低コストで大規模に展開可能な太陽光発電システムのグローバル展開」や「鳥翼風車発電機の生産販売」「グリーンプロセス -電子レンジを工場に」といった作品が大賞や敢闘賞、特別賞を受賞した。またライフスタイル部門では「みんなで作って遊ぼう!エコオセロ」や「エコと防災に役立てよう!新聞紙やブルーシートでカトー折り「よみがえれ農地!復興トマト、復興キャベツプロジェクト」などの作品が受賞している。受賞作品は実用的なものから、アイディアまでさまざまあり、震災の復興やこれからのビジネスなどにヒントを与えてくれるものばかりである。主催は環境省、国土交通省、総務省、一般(社)法人環境ビジネスウィメン、(株)日本製作投資銀行、(株)三井住友銀行。 |

| |

| |

| 01/17 |

「災害廃棄物処理に取り組み、今年を復興元年に」全国産廃連会長が呼びかけ 「災害廃棄物処理に取り組み、今年を復興元年に」全国産廃連会長が呼びかけ |

| |

公益社団法人全国産業廃棄物連合会(石井邦夫会長)は1月13日午後6時から、東京・港区の明治記念館で新年賀詞交歓会を開催した。石井会長はまず、今年で廃棄物処理法施行から40年を迎えることに言及、複雑化・高度化する廃棄物リサイクルの現場のニーズに対し「従来の考え方では解決しきれない状況で色々な面で大きな転換期。産廃業者自ら、変貌を遂げなければならない」と強調した。また、1月1日から放射性物質汚染対処特措法が施行されたことに触れ、「災害廃棄物の処理については処理のプロである我々の出番である。前向きに取り組み、今年を復興元年としていきたい」と呼びかけた。

来賓あいさつでは、南川秀樹・環境省事務次官が、災害廃棄物の広域処理について産廃業界に協力を求めるとともに、来年度制定を目指す小型家電リサイクルの制度について言及。「貴重な資源が海外に流出している状況があり、今年の国会で法案を通し、制度化していきたい」と述べた。(1月17日16:00)

|

| |

| |

| 01/16 |

災害廃棄物の広域処理でウェブサイトを作成、公開 災害廃棄物の広域処理でウェブサイトを作成、公開 |

| |

環境省は1月16日、東日本大震災で生じた災害廃棄物の広域処理に関し、その必要性や安全性を解説したホームページ「津波被害による災害廃棄物処理を全国で 広域処理情報サイト」(http://kouikishori.env.go.jp/)を作成、公開した。

現地の状況がわかる写真や広域処理活動の映像、よくある質問回答集などを幅広く掲載、広域処理活動の必要性や災害廃棄物の安全性を国民に広く周知できる内容となっている。今後は配布を開始した「一般向けパンフレット」にホームページのアドレスを掲載、全国の地方公共団体にもホームページのリンクを呼び掛ける。(1月16日16:00) |

| |

| |

| 01/13 |

日本廃棄物団体連合会が新年賀詞交歓会「知恵絞って災害廃処理に」 日本廃棄物団体連合会が新年賀詞交歓会「知恵絞って災害廃処理に」

|

| |

賀詞交歓会であいさつする岡澤会長

日本廃棄物団体連合会(岡澤和好会長)は1月5日、東京・霞が関の東海大学交友会館で新年賀詞交歓会を開催、会員団体や環境省担当官など多数が参加した。あいさつに立った岡澤会長は、災害廃棄物の処理が今年最大の課題である点に触れ、「世界的にも例がないこと。関係者が知恵を絞って取り組んでいかなければならない。廃棄物処理のマーケットは縮小傾向にあるが、東北に元気を与えるためにも関係団体が元気になる必要がある」と会員を激励した。環境省廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤哲夫氏も「日本の全ての廃棄物関係者にとって真価が問われる年。この国難に皆さんと力を合わせて全力で取り組みたい」と抱負を述べた。(1月13日12:00) |

| |

| |

| 01/12 |

1月31日東京で、静脈産業の海外展開促進でアジア各国参加者との情報交換会 1月31日東京で、静脈産業の海外展開促進でアジア各国参加者との情報交換会 |

| |

環境省は1月31日午後2時から、東京・新宿区の京王プラザホテルで「静脈産業海外展開促進フォーラム」第2回分科会を開催、アジア各都市の参加者との情報交換会を行う。テーマは「アジアにおける廃棄物処理の動向と日本の静脈産業への期待」。主なプログラムは▽マレーシアにおける廃棄物処理制度の改正と日本の静脈産業への期待▽中国におけるごみ焼却施設建設の動向▽アジアの都市の廃棄物処理の動向と日本の静脈産業への期待―バンコク(タイ)ハノイ(ベトナム)パダン(インドネシア)デリー(インド)など。参加費は無料。(1月12日16:00) |

| |

| |

| 01/11 |

1キログラム当たり800ベクレル以下なら維持管理基準を免除 1キログラム当たり800ベクレル以下なら維持管理基準を免除 |

| |

環境省は昨年12月27日、放射性物質により汚染された廃棄物の保管や処理の基準などを説明した「廃棄物関係ガイドライン」を策定した。放射性物質に汚染されたおそれのある地域を特定し、その地域の処理施設の設置者に汚染状況の調査を義務づけている。一方、放射能濃度の測定結果が1キログラム当たり800ベクレル以下などの条件をクリアすれば、調査の義務と同時に放射線量の測定や記録など放射性物質汚染対処特措法に基づく維持管理基準も免除される。特措法の施行に向け、産廃業者の関心を集めたのは、自社の処理施設から出る焼却灰の取り扱い。放射性物質による汚染状況の調査が義務付けられた地域は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、福島県、山形県、宮城県、岩手県、新潟県の1都9県。同地域に所在する廃棄物焼却施設は自社から出るばいじんや焼却灰、溶融スラグなどの放射能濃度を調査し、地方環境事務所長に報告しなければならない。(1月11日16:00) |

| |

| |

| 01/10 |

自治体に朗報!/LED防犯灯でコスト削減 自治体に朗報!/LED防犯灯でコスト削減 |

| |

同社のLED防犯灯「VLα-B」タイプ

毎日、夜になると道路を照らす街路灯や防犯灯。その数は膨大だ。当然、電気料金もかなりの額になるだろう。実は昨年12月1日より街路灯の料金区分が新たに設定された。今まで電灯料金区分は20Wまでを1灯としていたが、新たに10Wまでの1灯が追加された。省エネのLED電灯をうまく導入すれば、大きなコスト削減につながる。この新料金区分をうまく活用してLEDの防犯灯で販売を伸ばしているのが㈱エコマックスジャパン(本社:東京都港区)だ。例えば従来の蛍光灯などの防犯灯10灯であれば、年間電気料金は18,709円になる。同社のLED防犯灯10台を設置すると新たな料金区分が適用され14,709円になる。約20%の電気料金が削減できる。10年間では約4万円の削減。防犯灯は数が多いことから、LEDに変えることでのコストメリットは大きい。水銀灯であればコストメリットはさらに大きくなる。また蛍光灯などと比べLEDは明るいので、より道路を照らし、防犯効果も高くなるのではと同社では期待している。同社のLED防犯灯は防水や照度等にこだわり、安価であり、性能が高いのが特徴だ。導入した自治体からの評判も上々だという。(1月10日16:00) |

| |

| |

| 01/06 |

太陽電池で長期の保証/12年の製品保証と25年の出力保証 太陽電池で長期の保証/12年の製品保証と25年の出力保証 |

| |

中国の太陽電池メーカーのハンファソーラーワンは、自社で製造した産業用太陽電池モジュールの製品保証期間を5年から12年に延長し、新たに25年間のリニア発電保証を付加した。リニア発電保証とは初年度において多結晶太陽電池モジュールで97%以上の出力を保証し、単結晶太陽電池モジュールにおいては96%以上の出力を保証するというもの。また、発電能力の経年劣化については両タイプのモジュールとも年間0.7%を上限と定め、25年目の発電能力は82%以上の出力保証になるという。同社は太陽電池をシリコンインゴット、シリコンウエハーから一貫して生産を行っている垂直統合メーカーであり、大規模な公共事業や商業施設、住宅用まで多様なニーズ応えている。(1月6日12:00) |

| |

| |

| 01/05 |

不法投棄件数、2010年度新たに216件、5000トン超える事案が1件 不法投棄件数、2010年度新たに216件、5000トン超える事案が1件 |

| |

2010年度に新たに判明した産業廃棄物の不法投棄件数は216件で前年度比63件増(不法投棄量6万2000トン、同5000トン増)、不適正処理事案は191件(同4件増)で不適正処理量は6万4000トン(同31万5000トン減)あることが環境省のとりまとめで明らかになった。同省によると、新規判明事案は減少しているが、5000トン以上の大規模な不法投棄事案は新たに1件、不適正処理事案についても1件判明しており、現状は厳しいとの見方も示した。また、これまでの残存事案が2610件(残存量1781万7000トン、前年度比51万2000トン増)で、そのうち、現に支障が生じているものが18件、現に支障のおそれがあり、防止措置を講じているものが25件あるとし、これらについては早期な対応が必要であるとした。(1月5日13:00) |

| |