| 【2012年12月】 |

| |

| 12/28 |

2011年度不適正処理事例120万トンで前年度114万トン増 2011年度不適正処理事例120万トンで前年度114万トン増 |

| |

環境省は12月28日、2010年の産廃排出・処理量、2011年度の不法投棄等の状況について明らかにした。2011年度新たに判明した不法投棄事案件数は192件(不法投棄量5万3000トン)と前年度に比べ、減少した。今回、特徴的なのは不適正処理事例183件(同120万9000トン)と前年度に比べ、114万5000トン増え、20倍となった。これまで報告されていなかったものが膨大で数値を押し上げたとされる。2010年度の産廃排出量は3億8599万トンで前年度に比べ、400万トン(約1%)増、最終処分量は約1429万トンとなった。(12月28日14:30 循環経済新聞1月14日号に詳細掲載)

|

| |

| |

| 12/27 |

来年は生ごみリサイクルに注視!?/2013生ごみリサイクルフォーラム開催 来年は生ごみリサイクルに注視!?/2013生ごみリサイクルフォーラム開催 |

| |

1月8日(土)、2013 生ごみリサイクルフォーラムが江戸東京博物館で開催される。主催はNPO法人生ごみリサイクル全国ネットワーク。開催は13 時から18時(12時30分開場)までで、定員は150名。資料集代として一般2000円、学生1000円。

「含水率の高い生ごみを焼却することはもったいない。資源として有効活用すべき」同ネットワークが設立から訴えてきたことだ。しかしなかなか生ごみのリサイクルは進んでいない。生ごみをいったいどう利活用していけばいいのか。家庭での取り組み、民間の取り組み、自治体の取り組み。さまざまな取り組みがフォーラムでは紹介される。また生ごみを分解する微生物の話や生ごみ堆肥の使い方、生ごみをリサイクルすることによるごみ処理の省エネなど、多面的な角度で生ごみリサイクルを考え、地域で実行していくヒントを与えてくれるフォーラムである。(12月27日10:30)

| プログラム |

| 12:30 |

開 場 |

|

| 13:00 |

開 会 |

主催者あいさつ |

| 13:05 |

講 演1 |

「微生物活用の歴史と現在―資源・エネルギー・環境の改善との関わり」

兒玉 徹/日本醸造学会 会長・東京大学名誉教授 |

| |

講 演2 |

「堆肥化における有機物分解反応は発酵なのか?」

羽賀清典/(財)畜産環境整備機構参与・麻布大学獣医学部客員教授 |

| |

休 憩 |

|

| 15:50 |

フォーラム1(会議室) |

「ごみ処理分野でできる省資源・省エネルギー・環境負荷削減対策―自治体・企業の場合」

・豊村紳一郎/環境省廃棄物対策課課長補佐―「生ごみの利活用の現状と今後」

・木村 浩/武蔵野市環境部参事―「白煙防止装置を止める実験とは何?」

・白岩真彦/横浜市資源循環局青葉事務所長―家庭生ごみの水切りによる減量効果について

・村平光士郎/(株)熊本清掃社“バイオプラザなごや”代表―企業の取組み

コーディネーター:佐久間信一 ダイナックス都市環境研究所主席研究員

|

| フォーラム2(学習室1) |

「ごみ処理分野でできる取組み―市民との協働」

・石井 浩/小田原市環境政策課―市民と共に段ボールコンポストの推進

・西園寺美希子/クリーンむさしのを推進する会 生ごみチーム ・武蔵野市議会議員

・福渡和子/世田谷区民・生ごみリサイクル全国ネットワーク副理事長

・嶋谷真紀子/生活クラブ埼玉家庭のごみを考える会代表

コーディネーター:福渡和子・生ごみ研究家

|

| フォーラム3(学習室2) |

「微生物資材の活用と留意点―堆肥化、土壌改良、植物生育」

・伊達 昇/生ごみリサイクル全国ネットワーク理事長

・佐野孝志/NPO法人グリーンネットワーク理事長・東京大学大学院森林利用学研究室

・新井和男/(株)松本微生物研究所環境技術・企画総務部長

・門馬義幸/日本ライフ株式会社 常務取締役

アドバイザー:兒玉 徹

コーディネーター:伊達 昇・元東京農業試験場 場長

|

| 18:00 |

終了 |

|

|

| |

| |

| 12/26 |

放射性物質が未検出なら「安定型5品目、埋立てできる」 放射性物質が未検出なら「安定型5品目、埋立てできる」 |

| |

環境省は12月25日、放射性物質に汚染対処特措法に基づき、公共水域や地下水を汚染するおそれのない特定廃棄物(放射性物質濃度8000ベクレル/キログラム以下の特定廃棄物)の要件を定め、公布した。廃棄物処理法の安定型5品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物で廃石膏ボードを除く)で、放射性物質が検出されないものは、安定型処分場に埋立処分できることとなった。これに先立つ意見公募では、管理型処分場に埋め立てるべきとの意見が示され、同省は、条件付きで、遮水措置のない安定型処分を認めることで、地下水汚染を防止しているとの考えを明らかにしている。(12月26日17:30 循環経済新聞1月14日号に詳細掲載)

|

| |

| |

| 12/25 |

ECOドライブ3級検定、エコアクション21の審査人が受講 ECOドライブ3級検定、エコアクション21の審査人が受講 |

| |

ECOドライブ安全認定3級検定&

ECOドライブマネジメント講習会のようす NPO法人彩の国環境活動推進会(竹内正理事長)は12月22日午後5時から、浦和コミュニティーセンター(埼玉県浦和市)で「ECOドライブ安全認定3級検定&ECOドライブマネジメント講習会」を開催した。同会会員でエコアクション21の審査人など8人が参加。検定研修と試験は、NPO法人廃棄物教育センター(松岡力雄理事長)が実施した。竹内正理事長は「(ECOドライブは)エコアクション21の中で必須項目となっている。しっかり研修し、今後の審査に活かしたい」と話している。(12月25日17:00 循環経済新聞1月14日号に詳細掲載)

|

| |

| |

| 12/21 |

タイ王国初、タピオカ残渣からバイオエタノール製造技術実証事業に着手 タイ王国初、タピオカ残渣からバイオエタノール製造技術実証事業に着手 |

| |

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、タイ王国でキャッサバイモからデンプンを抽出した後の残渣(タピオカ残渣)からバイオエタノールを製造する技術の実証事業に着手する。タイ全土、さらにはキャッサバの栽培を行っているASEAN(東南アジア諸国連合)地域への普及を目指す。

日本で技術開発された高温発酵酵母を用い、年産80キロリットルのバイオエタノール製造能力を持つパイロットプラントを設置、製造技術の有効性を実証する。委託先はサッポロビールと磐田化学工業。プラントの処理能力は年間1000トン、予算は約7億円で、そのうち、NEDOが約5億円を負担する。(12月20日15:00)

|

| |

| |

| 12/20 |

消防用広報車2台を寄附し、火災予防活動を啓発 消防用広報車2台を寄附し、火災予防活動を啓発 |

| |

あいさつする濱屋博社長 群桐産業(群馬県太田市薮塚町)とグループ会社のエコロジスタ(群馬県太田市新田大町)は12月19日、太田市消防本部で消防用広報車2台を寄附した。群桐産業で今年5月と11月に発生した火災事故を受け、予防啓発などに活用してもらおうと計画し、実現した。寄附した車両はレガシーツーリングワゴン(362万円相当)が2台となる。

寄附車両受納式で群桐産業の濱屋博社長は「当社が起こした火事では、近隣住民や消防関係の方々に多大な迷惑をかけた。私たちも今まで以上に火災予防活動の重要性を認識した。広報車を寄附することで少しでも貢献できれば」と述べた。

清水聖義太田市長は「今回の寄附は大変喜ばしい。今後火災には注意してほしい。私たちも気を引き締めていく」と述べた。(12月20日17:00 週間循環経済新聞1月14日号に掲載予定)

|

| |

| |

| 12/19 |

富山県高岡市で災害廃棄物試験焼却、線量に大きな変化なし 富山県高岡市で災害廃棄物試験焼却、線量に大きな変化なし |

| |

富山県高岡市は12月15日16日の2日間、東日本大震災に伴う災害廃棄物の試験焼却を実施したが、ごみ処理施設の内部や周辺で放射線量率に大きな変化はなかった。18日に公表した。処理したのは岩手県山田町の災害廃棄物で木質系可燃物が約7トン。事前の測定では施設の内部や周辺の9地点で放射線量率は0.06から0.1マイクロシーベルトだった。16日17日の焼却中の放射線量率も9地点で同様であった。市では、焼却数日後、埋立時、埋立1週間後についても線量率の測定を行う予定。(12月19日16:00)

|

| |

| |

| 12/18 |

災害廃棄物、被災3県で処理済み量605万トン 災害廃棄物、被災3県で処理済み量605万トン |

| |

環境省は12月14日、東日本大震災の被災3県(岩手・宮城・福島)沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況を明らかにした。被災3県の災害廃棄物の推計量は2758万トン。このうち、処理・処分された量は災害廃棄物が605万トンで、県別では岩手県124万トン、宮城県441万トン、福島県40万トンで処理割合は34%となった。(12月18日15:00 循環経済新聞2013年1月1日号に掲載)

|

| |

| |

| 12/17 |

宮城県気仙沼ブロックで仮設焼却炉が本格稼動 宮城県気仙沼ブロックで仮設焼却炉が本格稼動 |

| |

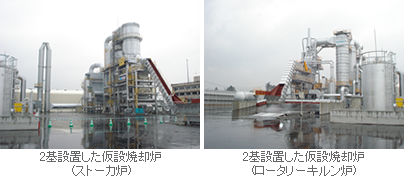

東日本大震災で被災した宮城県の気仙沼ブロック階上地区で12月15日、災害廃棄物を処理する仮設焼却炉が本格稼動を開始した。設置した焼却炉はストーカ炉(荏原環境プラント製)とロータリーキルン炉(アクトリー製)の2基、それぞれの処理能力は1日当たり200トンになる。

処理業務を受注したのは大成建設をはじめとする10社の特定業務共同事業体(JV)で約62万トンを処理する。焼却処理を行うのは約16万トン、今後は選別施設を2012年内に整備して処理促進を図る。

当日開催された火入れ式で宮城県環境生活部の本木隆氏は「宮城県の中でも気仙沼ブロックは最後のブロックだ。来月には小泉地区で最後の仮設焼却炉が稼動する。県としては前面的に協力したい」と述べた。(12月17日17:30 週間循環経済新聞1月14日号に掲載予定)

|

| |

| |

| 12/14 |

小型家電リサイクル、政省令案を公表 小型家電リサイクル、政省令案を公表

|

| |

環境省と経済産業省は、12月13日の合同会合で来年度から施行する小型家電リサイクル法の政省令案を公表した。再資源化事業で求められる基準としては、密閉型蓄電池やフロン類の回収、個人情報漏えい防止などが挙げられた。

再資源化事業者に対して、密閉型蓄電池とフロン類は技術的かつ経済的に可能な範囲で回収するように求めている。密閉型蓄電池は自ら処理を行うか、処理業者に引き渡し、フロン類は自ら破壊するか破壊業者に引き渡すこととしている。

携帯電話やPHS、パソコンの処理については、個人情報の漏えい防止のため、セキュリティ機能を備えた場所での保管し、監視カメラの設置や24時間体制の警備システムでの入室管理をしなければならない。個人情報が含まれる部品については物理的な破壊が必要となる。パブリックコメントを実施した上で、来年2月めどに政令の閣議決定、省令公布の予定。(12月14日17:00)

|

| |

| |

| 12/13 |

日立造船、津波被災の農地修復技術を確立 日立造船、津波被災の農地修復技術を確立

|

| |

日立造船は12月12日、東日本大震災の津波で被害を受けた農地の修復技術として、水田から土砂中の塩分と微細な災害廃棄物(ビニール、金属片、木片)などを除去することに成功し、修復技術を確立した。被災した農地は、海水による塩害だけでなく、津波によって運ばれた堆積物(土砂)や微細な災害廃棄物の効率的な除去が困難で修復が遅れていた。同社は2011年11月から宮城県亘理郡亘理町の水田で実証試験を行っていた。(12月13日16:30 循環経済新聞1月14日号詳細掲載)

|

| |

| |

| 12/12 |

環境配慮契約に産廃処理が追加、基本方針改定案でパブコメ 環境配慮契約に産廃処理が追加、基本方針改定案でパブコメ

|

| |

環境省は12月7日、環境配慮契約法に基づく基本方針改定案を公表、1月4日までパブリックコメントを実施している。環境配慮契約に産廃処理が追加されることは確実といえる。また、入札参加資格の条件に優良認定への適合状況が盛り込まれる予定で、理業界も注目している。パブコメ終了後、来年2月の閣議決定を目指している。現在、環境配慮契約は、電気の供給、自動車の購入や賃貸借、船舶の調達、省エネルギー改修事業、建築物の5つに限られ、基本方針で具体的な環境配慮内容や手続を定めている。同法は、国や地方公共団体等の公的機関が製品やサービスを調達する際、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を推進するため、2007年11月に施行された。(12月12日13:30 循環経済新聞2013年1月1日号に詳細掲載)

|

| |

| |

| 12/11 |

来年2月7日-9日、全都清、事例発表会を開催 来年2月7日-9日、全都清、事例発表会を開催

|

| |

(公社)全国都市清掃会議は2月7日から9日までの3日間、北九州国際会議場で第34回全国都市清掃研究・事例発表会を開催する。116件の発表を予定。前回の発表会は「放射性物質に汚染された廃棄物」部門が新設されたが、今回は「災害廃棄物」部門が加わった。施設見学は9日午前中で、未来都市・北九州市のエコタウンなど選択式。参加申し込みについては同法人ホームページで公開している。(12月11日16:30)

|

| |

| |

| 12/10 |

温室効果ガスは昨年度より増加/火力発電所の増加が原因 温室効果ガスは昨年度より増加/火力発電所の増加が原因 |

| |

環境省は2011年度の温室効果ガス排出量の速報値を公表した。2011年度の日本の温室効果ガスの総排出量(速報値)は、13億700万tで、京都議定書の規定による基準年(CO2、CH4、N2Oは1990年度、HFCs、PFCs、SF6は1995年)の総排出量と比べると、3.6%(4,600万t)の増加となった。2010年度の総排出量と比べると、3.9%の増えたことになる。その原因は東日本大震災の影響等により製造業の生産量が減少する一方、火力発電の増加によって化石燃料消費量が増加したことなど挙げている。

また家庭部門におけるCO2の排出は、2010年度は1億7200万tで、年々増加傾向にある。1990年度と比べて34.8%増加。家庭部門の全般的な傾向としては、世帯数は増加傾向にあること、家庭部門の電力消費量が増加傾向にあるとしているが、詳細なCO2の排出実態を十分に把握しているとはいえない状況だという。(12月10日17:30)

|

| |

| |

| 12/07 |

環境省、廃棄物の不法輸出入監視取り組み結果を公表 環境省、廃棄物の不法輸出入監視取り組み結果を公表 |

| |

環境省は12月6日、10月に行った3R推進月間の廃棄物等の不法輸出入監視の取り組み結果を報告した。

取り組みとしては、税関と地方環境事務所の連携・協力体制を強化し、開披検査への立会件数を通常時より増やした。事前相談のあった中古ブラウン管テレビを含む中古家電製品等の貨物について、提出された資料との整合性を現地確認した。

中古ブラウン管テレビの保管状態や画面保護状態の目視確認や、通電検査への立ち入り、輸出業者への基準遵守の指導を行った。特定家庭用機器やそれ以外の使用済み家電製品を輸出する場合は、廃棄物として環境大臣の確認が必要であることを指導した。(12月7日16:00)

|

| |

| |

| 12/06 |

大阪府・大阪市、災害廃棄物の試験焼却実施、来年2月本格受け入れへ 大阪府・大阪市、災害廃棄物の試験焼却実施、来年2月本格受け入れへ |

| |

大阪市の焼却施設に投入される災害廃棄物 東日本大震災で発生した岩手県の災害廃棄物の受け入れを進める大阪府と大阪市は11月29-30日で同市此花区のごみ処理施設「舞洲工場」で試験焼却を行った。処理物は、同県宮古地区(宮古市、岩泉町、田野畑町)の可燃性木くずなど約100トンで12月5日には放射性セシウム濃度などのデータ測定で安全が確認でき、北港処分地に埋め立て作業を行った。本格的な受け入れは2013年2月からの予定で14年3月まで最大3万6000トンを処理する計画だ。(12月6日13:30 循環経済新聞12月10日号に詳細掲載)

|

| |

| |

| 12/05 |

産廃財団、20周年パーティーを開催 産廃財団、20周年パーティーを開催 |

| |

あいさつする樋口成彬理事長 (公財)産業廃棄物処理事業振興財団(樋口成彬理事長)の設立20周年記念パーティーが12月4日東京会館で盛大に開催、多数の来賓や業界関係者が参加した。冒頭、樋口理事長があいさつし、「排出事業者・処理業者への情報提供などの支援や処理業優良化の推進などに取り組む」と述べた。(12月5日17:00)

|

| |

| |

| 12/04 |

協和エクシオほかSPCが大仙美郷環境事業組合と運営委託で契約 協和エクシオほかSPCが大仙美郷環境事業組合と運営委託で契約 |

| |

ごみ処理施設の建設や運転・管理などを手掛ける協和エクシオを代表とするSPC大仙美郷エコクリーンが11月28日、秋田県の大仙美郷環境事業組合と、大仙美郷クリーンセンターや処分場などに関する長期包括運営業務委託事業の契約を締結した。期間は2013年4月から2023年3月までの10年間で委託料は59億8500万円。秋田県大仙市や美郷町から出る一般廃棄物を適正に処理するため、焼却施設(処理能力=1日当たり154トン)、リサイクルプラザ、最終処分場(埋立て容量=6万3000立方メートル)の運転や維持管理のほかリニューアルなども行う。(12月4日15:00)

|

| |

| |

| 12/03 |

環境配慮契約、入札参加資格の概要示す 環境配慮契約、入札参加資格の概要示す |

| |

第2回環境配慮契約法基本方針検討会のもよう 環境配慮契約法基本方針検討会(座長=山路憲治・公益財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研究所長)の第2回会合が11月29日経済産業省内で行われた。環境配慮契約法に基づき、国や独立行政法人が行う環境配慮契約の基本方針に追加改定される産廃処理について入札参加資格などの概要が示された。入札は裾切り方式で参加資格は温室効果ガスなどの削減に加え、優良性適合への取り組みを評価する。来年1月の第3回会合で改定案をまとめ、2月上旬の閣議決定を目指す。(12月3日16:00 詳細は循環経済新聞12月10日号に掲載)

|

| |