|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

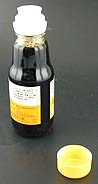

指定表示製品として識別表示が義務づけられていない包材でも、識別表示しなければならないケースはある。例えば、ガラスびんや飲料用紙パック(アルミが複合材料として使われていないものに限る)は、本体そのものの識別表示は必要なくても、それに付随するキャップや容器本体を包むシュリンクフィルム(外装袋)の識別表示が必要になるという場合だ。 ガラスびんについていえば、[写真-7・図]に示すようなケースがある。 牛乳パックに代表されるようなアルミ材が複合的に使われていない飲料用紙パックも、識別表示は義務付けられてはいない。ただ、濃縮タイプで希釈して飲む乳酸飲料の場合、容器本体にはアルミなしの紙パックだが、注ぎ口とキャップ、容器本体を包むシュリンクフィルムが使われている。この場合、容器本体の識別表示は不要でも、キャップやシュリンクフィルムの識別表示は必要になる。キャップそのものに「プラ」と刻印すれば、容器本体に識別表示を印刷する必要性はない。シュリンクフィルムそのものも、識別表示の省略は可能だ。 ただし、メーカーが消費者に配慮するという立場を貫くならば、[図-1]に示すように紙パック本体に識別表示を記載することが望ましい。 法的に識別表示が義務付けられていない包材でも、業界が自主的判断でリサイクルマークを導入する動きがある。容器本体にアルミが使われていない牛乳パックに代表される飲料用紙パックは、その業界団体である飲料用紙容器リサイクル協議会(構成団体=全国牛乳容器環境協議会、全国清涼飲料工業会、日本果汁協会、日本園芸農業協同組合連合会、全国はっ乳乳酸菌飲料協会、酒類紙器容器包装リサイクル連絡会、印刷工業会液体カートン部会)では、平成15年3月31日をめどに[図-2]に示すリサイクル・マークを定着させていくとしている。 同じく容リ法の対象から外れ、同様に識別表示のない段ボールも、99年に日本段ボール工業会と全国段ボールる工業組合連合会が国際的に共通の段ボールのリサイクル・マーク(シンボル)を国際段ボール協会(ICAA)に提案した結果、昨年六月に全会一致で議決されたのを受け、[図-2]に示すシンボルを日本国内でも運用していくこととなった。 |

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

| 引用:包装タイムス2001年1月1日号に掲載された記事です。 | ||||||||||||||||||||